东北地理所在丁草胺对铜绿微囊藻的毒性作用机制研究方面取得进展

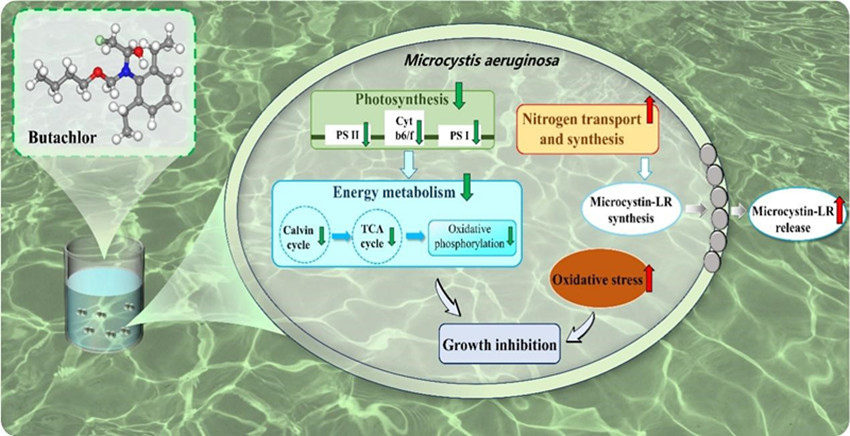

研究结果表明,低浓度丁草胺(0—0.1 mg/L)对铜绿微囊藻的生长和生理无显著影响,证明了铜绿微囊藻对丁草胺具有一定的耐受性。高浓度丁草胺(4—30 mg/L)对铜绿微囊藻的毒性作用表现为光合活性抑制、细胞超微结构破坏和氧化胁迫。此外,高浓度丁草胺造成的细胞膜损伤和脂质过氧化诱导了大量的微囊藻毒素LR(MC-LR)释放到水生环境中。基因调控网络分析发现,与光合作用、能量代谢和氧化应激相关的基因下调是高浓度丁草胺毒性的主要作用机制(图1)。参与氮代谢的相关基因上调维持了高浓度丁草胺暴露下铜绿微囊藻中胞内MC-LR浓度的稳定。本研究首次将表型组与转录组数据相结合,解析了丁草胺对铜绿微囊藻的作用机制,为潜在的丁草胺污染风险评价及预测提供了重要参考依据。

相关成果发表在国际期刊Journal of Hazardous Materials。联合培养博士研究生于婧为第一作者,祝惠研究员为通讯作者。该研究得到中科院创新交叉团队项目、国家自然科学基金项目、中科院青促会等项目的共同资助。

图1 丁草胺对铜绿微囊藻的作用机制

论文信息如下:

Jing Yu, Hui Zhu*, Heli Wang, Brian Shutes, Tingting Niu. Effect of butachlor on Microcystis aeruginosa: Cellular and molecular mechanisms of toxicity. Journal of Hazardous Materials, 2023, 449, 131042.

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.131042

附件下载: