东北地理所揭示不同碳源对微生物燃料电池耦合人工湿地碳氮气体排放的影响及机制

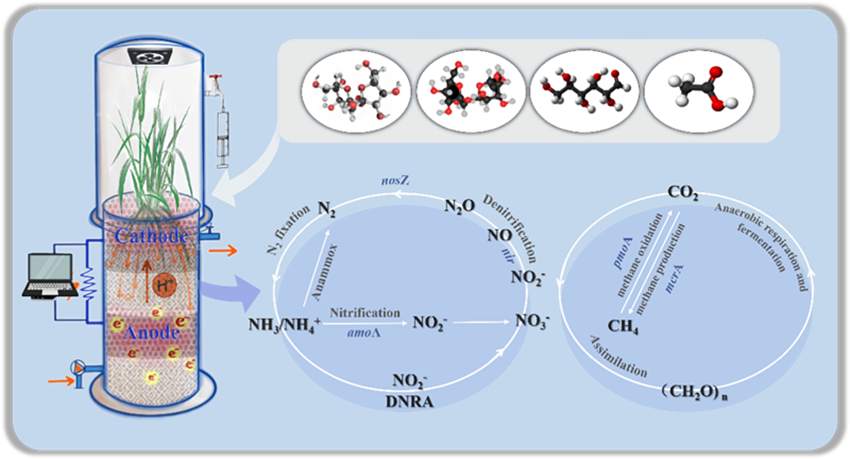

研究结果表明,以葡萄糖作为碳源能显著提升MFC-CWs对化学需氧量(COD)及总氮(TN)的去除效率,COD去除率达到86.77%,TN去除率达到93.85%;由于葡萄糖对系统中nir和nosZ基因以及电子竞争的调控,显著抑制了CO2、N2O和氨气(NH3)的排放,但因增加了mcrA和pmoA基因的丰度,从而在一定程度上促进了甲烷(CH4)的排放,整体上仍保持了最低的全球增温潜势(GWP)(图1)。对于其他碳源,乙酸钠在初始阶段迅速分解,提供了大量不稳定的碳源,导致该处理组二氧化碳(CO2)和N2O排放量增加;淀粉处理组在总磷(TP)去除上表现最佳,蔗糖处理组对铵氮(NH4+-N)去除效率最高。

图1 MFC-CWs系统中碳源调控碳氮气体排放的机制

该研究阐明了不同碳源在提升MFC-CWs系统污水处理效率及减少碳氮气体排放中的潜力,为助力水污染处理领域的碳减排目标提供了新的思路和技术路径。相关成果发表在《Journal of Cleaner Production》上,联培硕士生牛婷婷(现为中国科学技术大学在读博士生)为第一作者,祝惠研究员为通讯作者,东北师范大学何春光教授为共同通讯作者。研究工作得到中国科学院“人工湿地水-气协同调控”创新交叉团队项目、国家自然科学基金、“一带一路”国际科学组织联盟和中国科学院青年创新促进会的支持。

论文信息及链接如下:

Tingting Niu,Hui Zhu*,Brian Shutes,Chunguang He*. (2024) Gaseous carbon and nitrogen emissions from microbial fuel cell-constructed wetlands with different carbon sources: Microbiota-driven mechanisms. Journal of Cleaner Production. 435.140404. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140404

附件下载: