【吉林日报·彩练新闻】瀚海“愚公”(上)

当秋意笼罩大地,大半年的辛勤劳作就到了收获的时刻。

跟随无人机镜头,掠过碧波荡漾的湿地、金光灿灿的稻田、绿浪翻滚的茭白地,一幅幅生机涌动的画面徐徐展开。很难想象,多年以前,这里是寸草不生的荒凉之境。

吉林牛心套保国家湿地公园 (文波龙摄)

这里是松嫩平原西部,是世界三大苏打盐碱地分布地区之一。

盐碱地被称为“地球之癣”,其中苏打盐碱地更是世界公认的生态治理难题。但人类从不缺少迎难而上的勇气。古有愚公移山,靠的是“子子孙孙无穷匮也”的信念;而今,松嫩平原西部也有这样一群“愚公”,他们四代传承,以科技为犁执着耕耘,赋予了八百里瀚海无限可能。

生态“失地”的回春之路

九月底,大安牛心套保国家湿地公园秋意绵延,连片苇花随风翻起白色细浪,水清鱼跃,群鸟翱翔,一眼望不尽的生态美景。

松嫩平原西部,于时间洪流中历经沧海桑田,从浩渺的古松辽大湖到星罗棋布的沼泽湿地,水,曾经是这里的主角。几经气候变迁,水去盐留,大片湿地退化成了盐碱地。

吉林西部是松嫩平原西部的重要组成部分,处于这一区域的牛心套保是嫩江支流霍林河鞠起的一颗明珠。牛心套保曾叫“牛沁套泡”,集中连片的河漫滩芦苇沼泽湿地生机无限,村民们打渔、割苇,靠天吃饭。

20世纪90年代,由于气候干旱,霍林河几次断流,依靠河水自然补给的牛心套保受到影响,泡沼日渐干涸,芦苇大片萎缩。老百姓索性将“沁”字的三点水去掉,就成了“牛心套泡”,后来又变成“牛心套保”。

水没了,鱼和苇就没了 ,村民开始在草甸子上放牧,牲畜肆意啃咬植被,大地日渐荒芜。“荒甸子没遮没挡,兔子在上头跑都能分出公母。”这是当地村民的调侃,也道尽无力自救的无奈。

退化的湿地

转机出现在2000年的春天。

“专家刘兴土要去你们那儿,赶紧派人去接!”一通电话,搅动了牛心套保国营苇场的惨淡愁云。

原来,刘兴土一行人出差途经大安市大岗子乡时,在白花花的盐碱地上走错了路。刘兴土是中国科学院长春地理研究所(中国科学院东北地理与农业生态研究所前身)的研究员。交谈间,他听旁人说起牛心套保,当下决定去看看。

作为我国著名湿地生态学专家、东北区域农业的学术带头人,刘兴土一辈子和湿地打交道。多年前,在吉林西部调研时,牛心套保就引起了他的注意。但真正走进牛心套保,却源于这次意外的“迷路”。

听说专家要来,苇场仅剩的几名职工赶紧来到场部。“场里就剩我们几个,一年熬到头,年根儿能开两三百块钱,还是场长出去借的。您能给咱这穷地方指条道不?”大家苦涩而热切地诉说着。

“牛心套保本应是个‘聚宝盆’,你们没必要捧着‘金饭碗’出去要饭吃!”刘兴土掷地有声。

“聚宝盆”“金饭碗”——这样形容湿地恰如其分,它被喻为“地球之肾”,与森林、海洋并称为全球三大生态系统,蕴藏着丰富的自然资源,利用潜力巨大。

刘兴土一次计划外的行程,就此开启了四代“治碱人”在吉林西部的跋涉。

解决当地老百姓的生计问题,要先恢复生态;而恢复生态的前提,是有水。

大方向定了,说干就干。刘兴土带队驻扎下来,简陋的苇场场部既是宿舍,也是办公室。

板结的盐碱地上,大风裹着尘土肆意呼啸。打井、灌水、试验……刘兴土带着科研人员日复一日,在碱斑地上不断地“插”芦苇。当地村民来看热闹,只见一群“灰头土脸”的科学家天天在地里捣鼓。

刘兴土、杨富亿、李秀军进行芦苇移栽

试验证明,在光秃秃的盐碱地上,芦苇根状茎移植、苇墩移植和简单的松耙促繁是生长捷径。就这样,一丛丛芦苇在光滩上扎牢了根,眼瞅着荒地里的绿色连片而起。

芦苇植被恢复

种下绿色的希望,收获绿色的未来。当地政府开始张罗修路,刘兴土又奔走在各部门间协调引水。

2005年秋天,人们终于盼来了能“救命”的水。

第一次来水,桥上挤满了观看的人。洮儿河水随引水渠奔涌而来,像血液流经血管般注满一条条灌水渠。第二年开春后,退化盐碱湿地里恢复的芦苇茁壮成长,当年秋季,芦苇产量翻番。

刘兴土在做湿地蒸散发监测

水生万物。刘兴土带领团队持续努力,几年后,几万亩湿地得到恢复,植被和水生动物多样性得以再现,珍稀鸟类再次栖息于此;夏季,湿地周边村民又体验到了过去的凉爽宜人。

在牛心套保湿地中,一只白骨顶鸡刚刚破壳而出 (文波龙摄)

重生后的牛心套保大有可为。如何以这里为代表,在松嫩平原西部探索出围绕湿地的可持续发展模式,实现自我维持?

刘兴土结合国家湿地公园以保护为主,兼顾合理利用这一思路,再次为牛心套保开出“药方”。

科研团队与苇场职工、国家林草局相关负责人商量湿地恢复和利用方案

在刘兴土团队的支持下,牛心套保于2011年12月被国家林业局批准为湿地公园试点建设单位;2016年8月,牛心套保通过验收,正式成为国家湿地公园,管理部门也由曾经的“芦苇局”变成了“湿地公园管理局”。

凭借过硬的技术和丰富的经验,刘兴土团队抢回了这块生态“失地”!

第一批“吃螃蟹的人”

如果把可持续发展的生态模式比喻成一条环环相扣的链条,那么牛心套保有了“水”,就相当于补上了一枚关键“齿轮”。如何驱动这条生态链条加速运转?第二代“治碱人”开始寻找新的“齿轮”。

韭菜花拌辣椒油,是老王吃蟹的特色佐料。

老王名叫王立民,是牛心套保村村民。他要招待的客人是中国科学院东北地理与农业生态研究所研究员杨富亿。杨富亿每年来牛心套保,老王都会张罗一桌,自家养的螃蟹必是主菜。

老王和老杨,是牛心套保第一批“吃螃蟹的人”。

牛心套保湿地

同事们形容,杨富亿就像一位大侠,行李袋一提,说走就走,常年在全国各地研究不同生境中的水产养殖技术。

随着刘兴土带队驻扎牛心套保,杨富亿作为团队骨干力量,也将大部分精力投入到这里。第二代“治碱人”顺势接棒。

在盐碱水里搞养殖,挑战不小,杨富亿开展过多种鱼、虾养殖试验。最初,撒进去的虾苗一只没剩,而夹杂其中的蟹苗却意外存活下来。“一只蟹苗在盐碱水里活了6个小时,这给了我信心。”杨富亿说。他从外地引进蟹苗,首次在内陆盐碱地区尝试养蟹。

杨富亿找来十几个大塑料盆,在室内开始养殖试验;初步成功后,又在室外小池塘里搞野外驯化……两年后,河蟹在盐碱生境中的存活率达到80%以上。杨富亿心里的大石头落下一半。

要让这块“大石头”最终落地,还要看养蟹能不能盘活贫穷的苇场。

杨富亿把养蟹的事和大伙一说,立刻有几户村民响应。老王正是其中之一。

彼时,螃蟹对于世代生活在内陆地区的村民来说太陌生了。当地有件家喻户晓的趣事:一只从试验田里“逃跑”的螃蟹夜里误入村民家,那家的老两口借着月光一瞅,吓得够呛:“哪儿来这么大的蜘蛛!”

见都没见过,凭什么相信养蟹就能赚钱?村民们的想法朴素而坚定:“就凭这些科学家让盐碱地又变回了湿地。跟着他们干,准没错!”

2006年春天,牛心套保引进1500公斤蟹苗,不到半年时间,收获1.4万公斤成蟹,平均1公斤蟹苗出了8公斤成蟹,盈利近40万元。

沼泽湿地鱼蟹放养

这下,杨富亿心里的“大石头”终于落地了。村民们也从3万多亩苇塘湿地里咂摸出了“聚宝盆”和“金饭碗”的味道,第二年纷纷承包苇塘养蟹。

在保护湿地的前提下,科研团队指导村民合理放养河蟹。入秋,螃蟹日益膏肥脂满。男人们驾着小船深入苇塘,满载而归;周边村里的妇女三五成群,有说有笑地在岸边进行分拣。每天都有几万公斤蟹从牛心套保出发,销往各地……目前,牛心套保河蟹年产量稳定维持在20万公斤以上,大安芦苇湿地河蟹已发展成为地理标识产品,村民们真正端上了“金饭碗”,享受到了湿地保护的红利。

捕捞河蟹

养成了河蟹,加速的“齿轮”找到了。第二代“治碱人”继续因地制宜搞试验,一套环环相扣、各环皆有产出的生态利用模式逐渐高效运转起来——

河蟹在苇塘取食、活动,可以疏松土壤、减少害虫,粪便还能肥田;有河蟹助力,苇田不用化学品施加,退出来的水还可以种稻;稻田内适合蟹种培育、成蟹养殖……就这样,苇、蟹、稻共生互利,推动牛心套保的生态和产业同步向好。牛心套保作为全国样板,成为20个重点建设的国家湿地公园之一。

品蟹节

2015年,以稻-苇-蟹(鱼)复合生态模式为核心的“吉林西部退化盐碱湿地恢复与合理利用关键技术研究”获吉林省科技进步奖一等奖。

如今,湿地生态产业特别是内陆苏打盐碱水型河蟹养殖,已经在松嫩平原西部盐碱地区大面积推广应用,每年有百万亩以上的土地在这一模式下实现生态效益和经济效益的双丰收。

傍晚的牛心套保(王晓雨摄)

村民韩忠海1995年调到苇场工作,2006年开始承包苇塘养蟹。在他青丝变华发的30年间,生机勃勃的苇塘安放了全家人的生计。

王晓雨是村里的年轻一辈,前几年返乡创业,一边帮着养殖户在网上直播卖蟹,一边用镜头捕捉美景,用摄影作品宣传家乡。

晚风吹拂苇塘,群鸟渐次归巢。一老一小讨论着今年的收成,慢慢朝家走去。

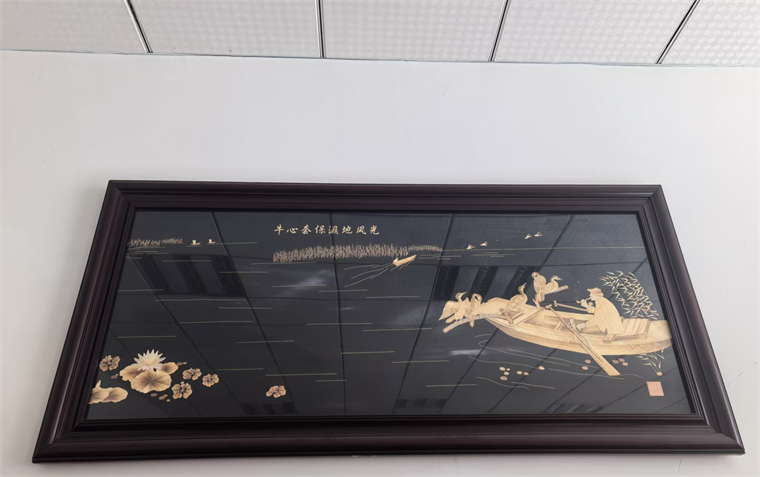

刘兴土院士工作室里的芦苇画(徐慕旗摄)

好日子唤醒心底潜藏的诗意,巧手的村民又开始用芦苇创作。2016年,“牛心套保芦苇工艺画”入选第四批省级非物质文化遗产项目名录。村民用苇叶拼贴出心中最美的牛心套保,送给了刘兴土,这幅画至今仍高高地挂在他工作室的墙上。

(除标注外,文中其他图片由中国科学院东北地理与农业生态研究所提供)

作者:吉林日报全媒体记者 王丹 徐慕旗

责编:张添怡

二审:王丹

终审:李亚东

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号