东北地理所在Global Change Biology发文揭示中国草本湿地生态系统稳定性空间格局及其驱动机制

生态系统稳定性对于维持地球生态平衡以及为人类持续提供生态系统服务至关重要。我国地域辽阔,地貌类型千差万别,地理环境复杂,气候条件多样。不同的地理环境条件发育了不同类型的湿地,其水文、土壤、生物多样性差异明显。揭示国家尺度湿地生态系统稳定性的空间格局及其驱动机制,将为制定科学的湿地保护与管理对策,提升我国湿地生态系统的稳定性提供重要理论支撑。

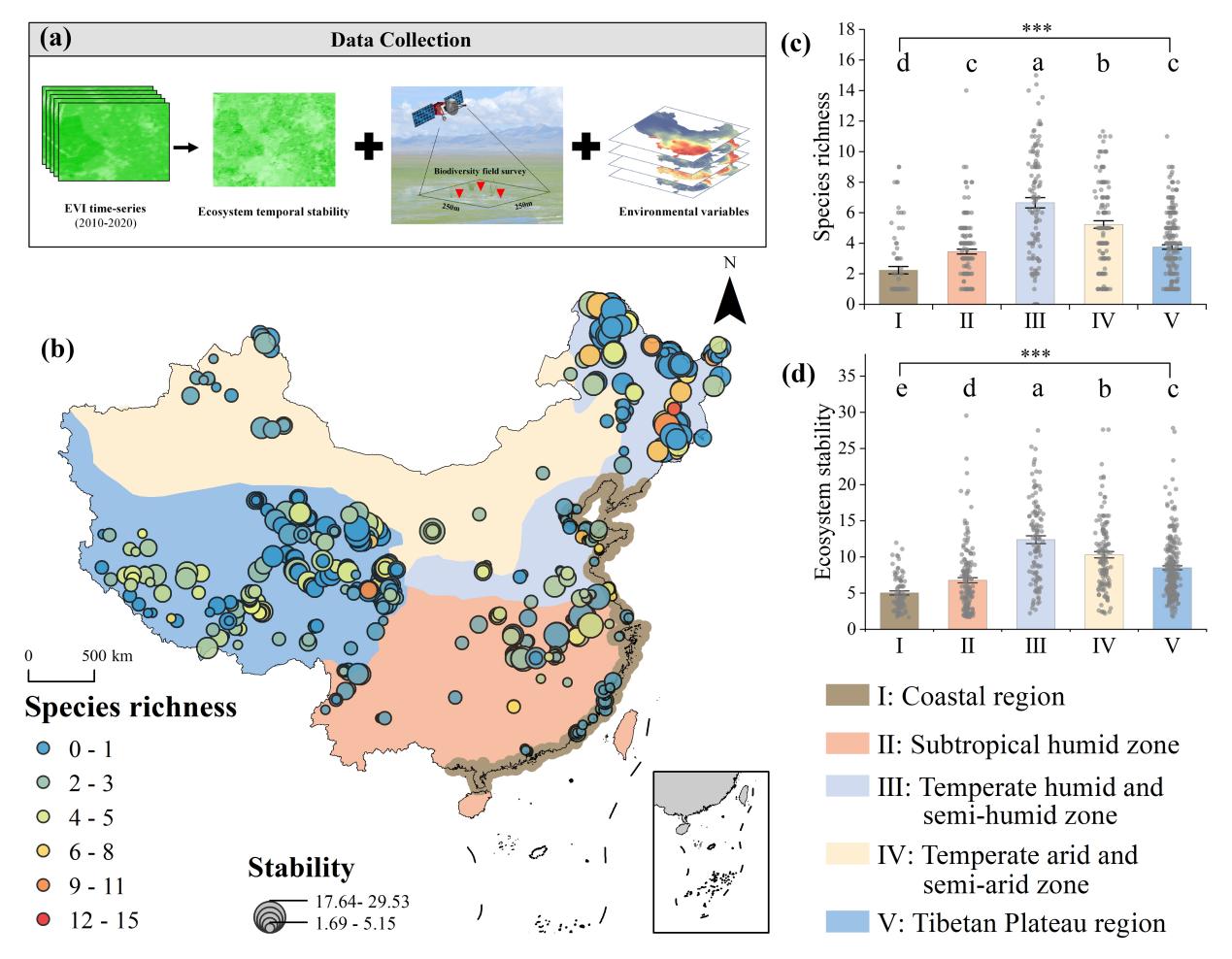

东北地理所科研人员结合国家湿地资源调查数据和基于卫星遥感的植被指数信息,以我国725处典型草本湿地为研究对象,明确了2010-2020年期间我国国家尺度湿地生态系统稳定性的空间格局,揭示了湿地植物物种丰富度与生态系统稳定性的关系,分析了生物和非生物因素对生态系统稳定性的贡献及驱动机制。

研究结果表明:在空间格局方面,植物物种丰富度和生态系统稳定性均呈现出温带湿润半湿润区最高,温带干旱半干旱区、青藏高原区、亚热带湿润区次之,滨海地区最低的趋势。同时,两者受到湿地类型、水文条件、植被类型的显著影响。相比滨海盐沼和内陆潜育沼泽,内陆泥炭沼泽具有更高的物种丰富度和生态系统稳定性。

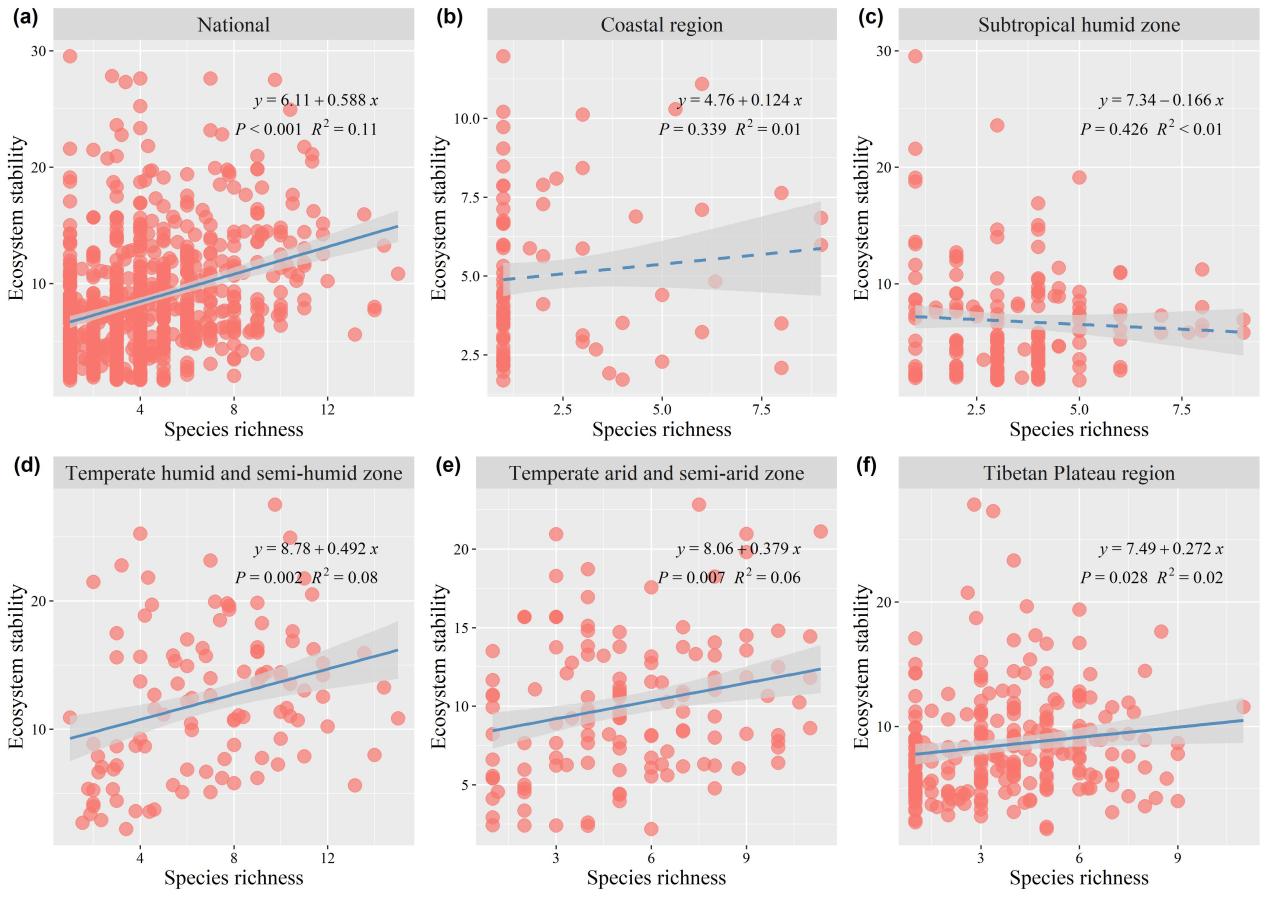

在物种丰富度与生态系统稳定性的关系方面,在全国尺度,植物物种丰富度与湿地生态系统稳定性显著正相关,但两者的关系随气候区和植被类型具有差异。在温带湿润半湿润区、温带干旱半干旱区和青藏高原区,两者呈显著正相关关系,在亚热带湿润区和滨海地区,两者无显著相关性。

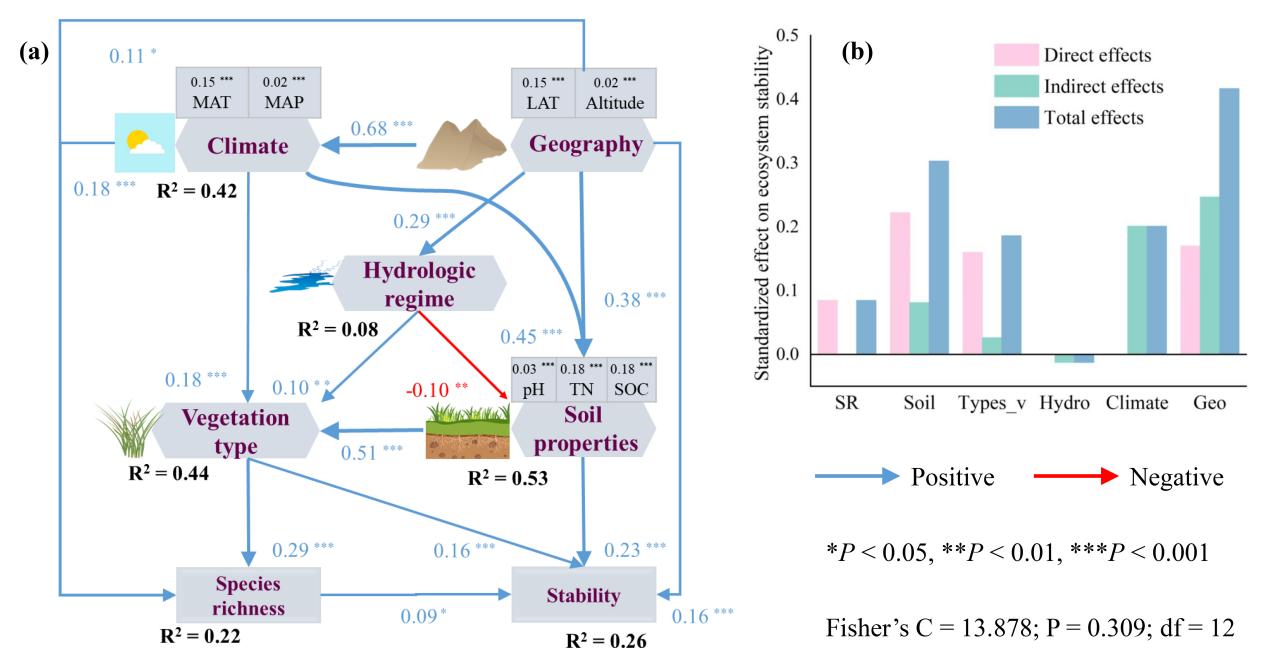

在驱动机制方面,生态系统稳定性受到土壤性质、地理位置、物种丰富度和植被类型的直接影响。其中,土壤性质(土壤pH值、全氮、土壤有机碳)是最重要的直接因素,并可通过影响植被类型对生态系统稳定性产生间接影响。地理位置、气候条件和水文状况通过调节土壤性质、植被类型和物种丰富度,对生态系统稳定性产生间接影响。植被类型是直接影响生态系统稳定性和物种丰富度的重要生物因素。

研究成果近期在线发表于国际权威期刊Global Change Biology。本研究由东北地理所王国栋研究员(第一/通讯作者)、胡楠林硕士(共同第一作者;现在读中国科学院植物研究所博士研究生)、姜明研究员(共同通讯作者)、荷兰乌得勒支大学Yann Hautier副教授、美国地质调查局湿地与水生研究中心Beth Middleton研究员、东北师范大学王铭教授等共同完成。该研究得到了国家重点研发计划青年科学家项目(2023YFF1305800)、国家自然科学基金项目(U23A2004,42077070)、中国科学院青年创新促进会优秀会员项目(2019234)等共同资助。

图1 中国草本湿地植物物种丰富度和生态系统稳定性空间格局

图2 中国国家尺度和不同气候区物种丰富度与湿地生态系统稳定性之间的关系

图3 结构方程模型揭示生物和非生物因素对中国草本湿地生态系统稳定性的驱动机制

论文信息如下:Wang,GD,Hu,NL,Hautier,Y,Middleton,B,Wang,M,Zhao,ML,Meng,JC,Ma,ZJ,Liu,B,Liu,YJ,Jiang,M. 2025. Biotic and abiotic drivers of ecosystem temporal stability in herbaceous wetlands in China. Global Change Biology,31: e70056. https://doi.org/10.1111/gcb.70056

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号