东北地理所在泥炭地过去百年水文演变方面取得进展

泥炭地土壤碳库作为重要的生态系统碳库,具有碳密度高、稳定维持极大的依赖于水淹厌氧环境等特点,全球变化及其诱发的水文环境多变造成泥炭地碳汇功能复杂多变,极易成为“碳炸弹”。气候变化和人类活动是泥炭地水文环境演变的两个关键驱动因素,随着我们现在生活在一个新的人类世时代,日益增强的人类活动已经对泥炭地水文环境造成不可忽略的影响。厘清气候变化和人类活动叠加影响下长时序泥炭地水文环境演变过程及其影响机制,是预测泥炭地碳汇功能如何适应未来环境变化的必要条件。由于长期监测记录的缺乏,基于古生态学研究手段,利用泥炭沉积记录这一重要沉积档案所记录的泥炭地发育过程以及生态环境演变等重要信息,已成为重建泥炭地生态系统过去环境变化的有效方法,并为了解泥炭地如何适应未来环境变化提供“历史相似型”。由于硅藻细胞壁的高度硅质化使其广泛沉积保存于泥炭地中,且硅藻对水文环境变化(水位、营养物质和pH值等)响应敏感,已成为揭示泥炭地历史时期水文环境演变的关键代用指标之一。

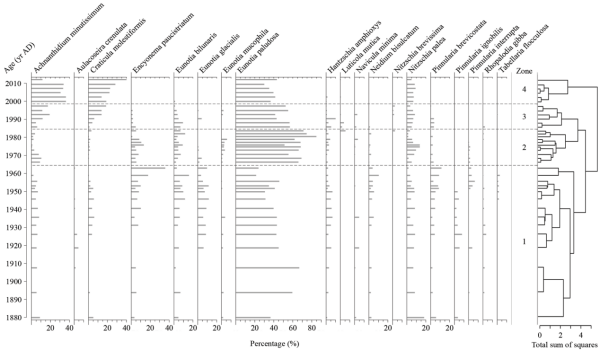

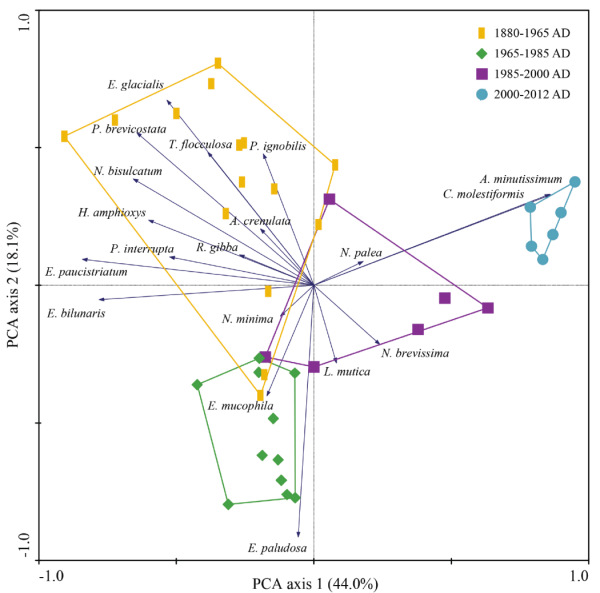

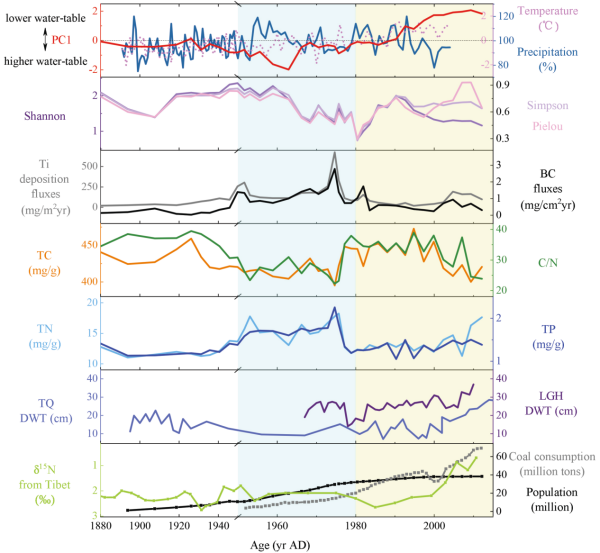

东北地理所湿地演化与生态功能学科组以大兴安岭北部宏图(HT)泥炭地为研究对象,阐明过去150年来泥炭地硅藻组合特征和多样性;基于硅藻重建历史时期泥炭地水位变化,并结合地球化学代用指标,探讨人类活动和气候变化对泥炭地水文环境演变过程的影响。研究结果表明:1950年以前宏图泥炭地水文环境演变主要受气候影响,由于当地居民以狩猎和采集活动为主,泥炭地保持着原始状态。1949年新中国成立后,由于人口快速增长、采矿业和工业等因素导致火灾频发,硅藻多样性遭到破坏。1980年特别是2000年以后,耐高氮型硅藻种类(Achnanthidium minutissimum和Craticula molestiformis)的突然增加表明人类活动引起的氮沉降效应增强。20世纪80年代以来,煤炭燃烧、工业化、城市化和人口指数增长对大兴安岭地区泥炭地水文环境演化具有重要影响。工业生产和煤炭消耗造成的人为源排放增加了大气氮沉降,宏图泥炭地的水文环境不稳定(干旱和氮沉降增加)是由全球变暖和人为大气排放共同造成的。人类活动对泥炭地的强烈影响在泥炭沉积物中留下了人类世的显著地层学信号。

图1 宏图(HT)泥炭剖面硅藻化石组合百分比图

图2 主成分分析

图3 过去150年HT泥炭地生物地球化学代用指标与区域记录对比

研究成果发表于Anthropocene,由中国科学院东北地理所韩冬雪助理研究员(第一作者)、高传宇副研究员(通讯作者)、王国平研究员(通讯作者)等共同完成。该项研究工作得到国家自然科学基金 (42301120,42494822,42330509,42171103)、国家重点研发计划 (2023YFF0807201)、中国科学院东北地理所青年科学家小组 (2022QNXZ01) 等项目资助。

论文信息如下:Dongxue Han,Yang Sun,Jinxin Cong,Guoping Wang,Chuanyu Gao. Enhanced hydrological disturbance and atmospheric pollution on an ombrotrophic peatland (Greater Khingan Mountains,Northeast China) since 1950s inferred from diatom records. Anthropocene 2025,50,100473.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ancene.2025.100473

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号