东北地理所在水稻叶角和粒型调控机制方面取得新进展

全球50%以上人口以水稻为主食,2050年粮食需求预计增长60%,提高水稻产量对确保全球粮食安全至关重要。在众多农艺性状中,粒型和叶角是影响水稻产量的两个关键因素。直立叶可使群体光能利用率提升20%,且叶角减小10°可降低倒伏率30%,是理想株型育种的核心指标之一。粒型性状直接影响籽粒重量和品质,是构成单株产量的基础要素。然而,目前水稻粒型和叶角的分子调控网络仍然还不够系统,特别是关键调控基因的挖掘及其功能解析尚不完善。因此,深入开展水稻粒型和叶角调控基因的鉴定及其分子机制研究,对突破当前水稻产量瓶颈具有重要的理论和实践意义。

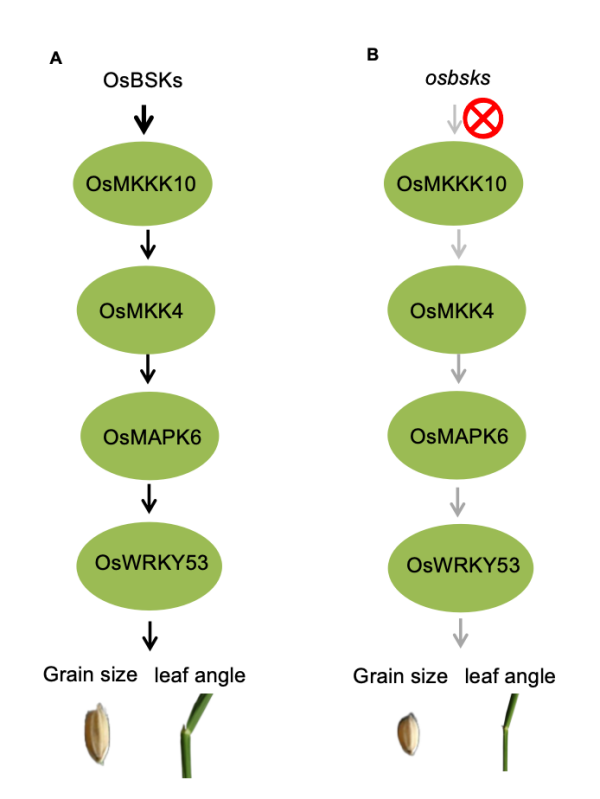

近日,东北地理所卜庆云研究团队在水稻粒型和叶角调控机制研究方向取得新进展。研究团队发现,胞质受体类似蛋白激酶OsBSKs家族成员参与调控水稻的粒型和叶角,且OsBSK2和OsBSK3发挥更关键作用。osbsk2和osbsk3突变体籽粒变小、叶角直立,而OsBSK3过表达转基因株系则呈现出籽粒和叶角显著增大的表型。进一步研究发现,OsBSK2/OsBSK3能够与MAPK级联通路核心组分OsMKKK10结合,进而间接激活MAPK下游组分OsMAPK6的激酶活性。遗传学实验表明,MAPK级联组分突变(osmapkkk10、osmkk4和osmapk6)可抑制OsBSK3过表达后造成的叶角和籽粒增大的表型,且OsWRKY53过表达可完全互补osbsk3突变体籽粒和叶角变小的表型。这说明OsBSKs-OsMKKK10-OsMKK4-OsMAPK6-OsWRKY53可能作用于同一信号通路,参与调控水稻的叶角和粒型(图1)。本研究深入解析了OsBSKs基因通过MAPK信号途径协同调控籽粒大小和叶角的分子机制,完善了水稻粒型和叶角分子调控网络,为水稻株型育种提供重要理论依据。

研究成果于近期在中国科学院一区Top期刊《Theoretical and Applied Genetics》上发表,东北地理所博士研究生金欣、黑龙江大学硕士研究生付琳丽和东北地理所硕士研究生陈春晓为论文共同第一作者,东北地理所卜庆云研究员、田晓杰副研究员以及黑龙江大学刘长华副教授为论文共同通讯作者。研究得到国家重点研发计划项目(2024YFD1201001)、中国科学院青年创新促进会项目(2021229)和中国科学院东北地理与农业生态研究所青年科学家小组项目(2023QNXZ02)联合资助。

图1. OsBSKs-OsMKKK10-OsMKK4-OsMAPK6-OsWRKY53调控水稻粒型和叶角的模式图

论文信息:

Xin Jin#, Linli Fu#, Chunxiao Chen#, Jiali Liu, Yingxiang Liu, Wei Zhang, Xiufeng Li, Changhua Liu*, Qingyun Bu*, Xiaojie Tian*. OsBSK3 and OsBSK2 regulate grain size and leaf angle via MAPK signaling pathway in rice. Theoretical and Applied Genetics, 2025, 138:104.

文章链接:

https://doi.org/10.1007/s00122-025-04889-w

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号