东北地理所在秸秆还田调控土壤团聚体孔隙结构及其固碳机制方面取得进展

土壤团聚体作为调控土壤过程的关键因子,其内部复杂的孔隙网络结构对土壤有机碳(SOC)固存以及土壤稳定性有着重要的作用。特别是土壤团聚体不同粒径和密度组分中碳氮含量的变化与团聚体内部孔隙结构特征之间存在密切联系。然而,对微米级土壤孔隙网络与有机碳组分动态耦合机制的解析尚未深入。

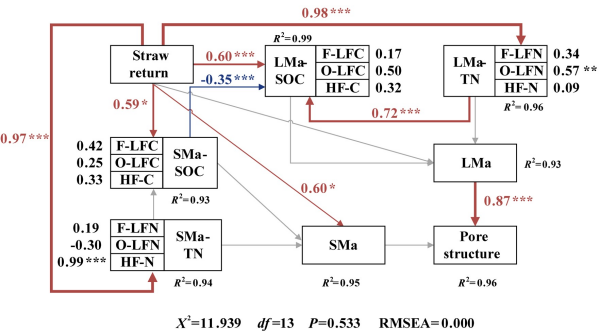

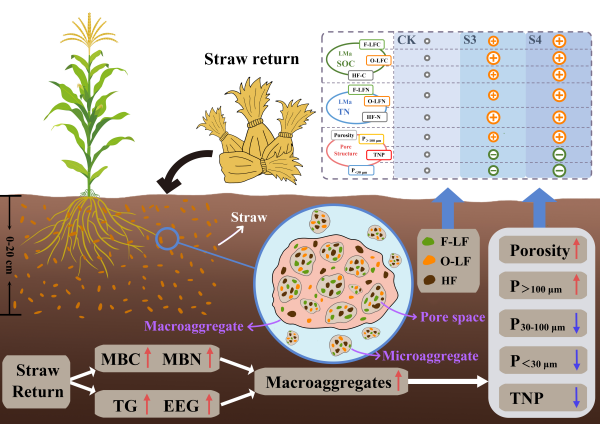

东北地理所黑土保护与利用学科组研究人员以2011年在东北黑土区建立的秸秆还田试验为研究对象,利用团聚体分级、密度分组和计算机断层扫描技术探讨了不同团聚体粒径及其密度组分中SOC和全氮(TN)的含量以及3-5 mm团聚体内孔隙结构特征变化。结果发现,秸秆还田可以显著提高团聚体不同组分中的碳氮含量,通过促进团聚体形成与稳定性,最终改善孔隙结构(图1)。具体表现为>100 μm孔隙的比例、孔隙度及各形状参数(各向异性、圆度、连通性和分形维数)显著增加,而总孔隙数显著降低。团聚体孔隙形态与分布的改善主得益于团聚体轻组和重组碳氮的增加,团聚体内部孔隙网络重构的同时实现了碳氮协同固存(图2),为解析秸秆还田条件下团聚体碳氮固存与孔隙特征的互作机制提供了新认知。

图1秸秆还田对团聚体内碳氮含量以及孔隙结构影响的结构方程模型

图2 秸秆还田对团聚体内碳氮含量以及孔隙结构影响的概念图

研究成果近期发表在国际农林科学一区期刊Journal of Integrative Agriculture上。黑土保护与利用学科组在读博士研究生赵影为论文第一作者,陈旭助理研究员为通讯作者。该研究得到国家重点研发计划(2022YFD1500100)、中国科学院战略性先导科技专项A类(XDA28070100)以及财政部和农业农村部:国家现代农业产业技术体系(CARS04)等联合资助。

论文信息:

Zhao Ying,Han Xiaozeng,Qiu Chen,Zou Wenxiu,Lu Xinchun,Yan Jun,Chen Xu*. The enhancements of pore morphology and size distribution by straw return are mediated by increases in aggregate-associated carbon and nitrogen. Journal of Integrative Agriculture,2025,24(4),1562-1576.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jia.2024.08.003

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号