东北地理所在极端水文气候条件下植被物候对区域气候的反馈机制方面取得新进展

过去几十年,受全球变暖影响,中国温带地区植被的春季物候期显著提前。这一变化通过调控地表能量平衡、水循环和碳交换过程,深刻影响着区域气候系统。然而,在极端水文气候事件频发的背景下,植被物候与气候系统的相互作用机制尚未明确,成为当前研究的关键科学问题。

针对这一挑战,中国科学院东北地理与农业生态研究所土地系统遥感学科组开展了创新性研究。团队基于国际先进的WRF-4.2区域气候模型,耦合遥感植被时间序列数据,通过对比当前物候状态与历史基准情景,首次量化了中国温带地区植被物候提前对近地表气温的即时和延后效应。研究特别聚焦极端湿润、极端干旱和平均气候三种水文气候条件下植被-气候反馈的差异性响应。

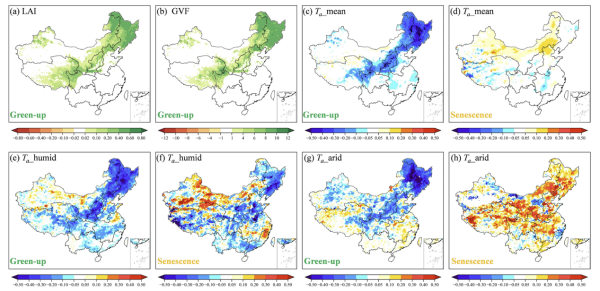

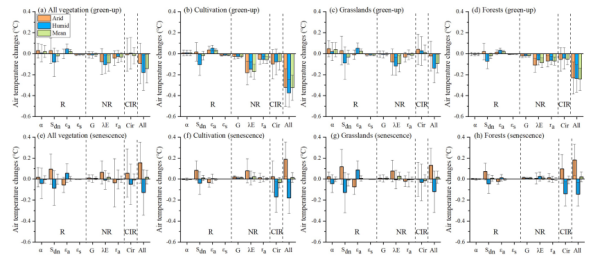

研究发现:平均气候条件下,植被提前绿化在生长季初期可降低地表温度0.14°C,但在衰老期会产生0.02°C的滞后增温效应。极端湿润气候会增强植被的降温作用,使生长季初期冷却效应提升至0.18°C,并将冷却效果延续至衰老期。而在极端干旱条件下,植被物候提前在生长季前期的降温能力减弱至0.09°C,而衰老期的变暖效应显著放大至0.16°C,形成"初期缓降温、后期强增温"的新型反馈模式。通过剖析其生物地球物理机制发现,生长季初期的降温主要由植被蒸散发增强驱动的非辐射过程主导;而在极端干旱/湿润条件下,辐射和环流过程成为植被物候变化延后效应的关键驱动因子。该研究不仅为理解全球变化背景下植被-气候相互作用提供了新理论支撑,还可为精准预测极端气候事件下的生态-气候响应、制定差异化气候适应策略提供科学依据。

该研究成果发表在国际期刊《Agricultural and Forest Meteorology》(中国科学院一区TOP),由东北地理所于灵雪副研究员、美国太平洋西北国家实验室刘野博士、北京师范大学沈妙根教授、东北地理所刘焕军研究员、于子成研究员、姜明研究员和北京地理所吴朝阳研究员等人共同完成。研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(XDA28080503)、国家自然科学基金(42071025)和中国科学院青年创新促进会(2023240)等项目的资助。

图1. 植被物候提前对近地表气温的即时和延后效应

图2. 不同水文气候条件下植被物候变化影响气温的生物物理机制

论文信息:Yu L,Liu Y,Shen M,et al.,2025. Extreme hydroclimates amplify the biophysical effects of advanced green-up in temperate China. Agricultural and Forest Meteorology,363: 110421.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2025.110421

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号