东北地理所在肠道菌群和脂质代谢对羊肉风味影响研究方面取得进展

羊肉作为重要的畜产品,在全球范围内占有独特地位。其肉质鲜嫩、营养丰富,富含优质蛋白和不饱和脂肪酸。然而,羊肉特有的“膻味”往往成为消费者接受度的关键因素。一方面,在中东、北非和地中海等传统消费地区,膻味被视为羊肉的典型特征,成为优质和正宗的标志;另一方面,在北美、东亚和部分欧洲市场,膻味却常常被认为过于强烈,成为消费者选择羊肉的重要障碍。由此可见,羊肉风味特征不仅关乎饮食文化和消费习惯,更直接影响产业竞争力和国际市场拓展。羊肉风味的形成机制极为复杂,与脂质代谢、氨基酸代谢、微生物发酵等多重因素密切相关。研究表明,瘤胃微生物在其中发挥着核心作用。瘤胃作为反刍动物特有的消化器官,拥有高度多样化的微生物群落,这些菌群通过分解饲草和精料中的碳水化合物、蛋白质和脂质,生成短链脂肪酸、吲哚、酚类及多种挥发性有机物。这些代谢产物不仅是风味物质的直接前体,也会通过进一步的转化作用影响肉质口感和香气。特别是溶纤维丁酸弧菌(Butyrivibrio fibrisolvens)、梭状芽孢杆菌(Clostridium proteoclasticum)等典型功能菌群,它们参与不饱和脂肪酸的生物氢化过程,生成硬脂酸、棕榈酸等饱和脂肪酸,显著改变肉的脂肪酸组成,从而决定羊肉的风味特性。

该论文系统梳理了肠道菌群与脂质代谢在羊肉风味前体物形成中的作用机制,聚焦微生物代谢对羊肉风味差异化的贡献。长期以来,羊肉风味研究多停留在化学分析层面,缺乏对形成机制的系统整合。本研究梳理“微生物—脂质—风味”全链条相互作用的复杂网络,凝练出了较为完整的理论框架,阐明了脂肪酸代谢路径、微生物氢化过程以及微生物自身合成作用如何共同塑造风味特征。这不仅为风味物质的生成提供了生理学解释,也拓展了畜产品风味研究的学科深度。羊肉风味直接决定市场竞争力。对于传统消费区而言,如何保持“正宗”膻味而不损失品质;而对于新兴市场和非传统消费区,则需要探索降低膻味、提升温和口感的技术路径。研究成果为精准调控风味提供了科学依据,如通过日粮优化、益生菌调控、育种选择以及屠宰后贮藏技术,均可实现针对性调控。这对于推动羊肉产业从“数量导向”向“质量导向”转型具有现实意义。研究还指出,部分风味相关代谢物在高水平下可能带来安全隐患。例如,3-甲基吲哚(skatole)、对甲酚(p-cresol)以及生物胺类物质,在一定浓度下不仅影响羊肉品质,还可能对动物健康及食品安全构成威胁。此外,冷链储运过程中的腐败菌群也可改变脂质氧化途径,生成有害代谢物。因此,研究风味物质生成机理及靶向调控的同时,必须兼顾食品安全监测。

该研究成果以题为《Gut microbiota and lipid metabolism: impacts on lamb flavor precursors》发表在国际著名期刊Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety(IF5y = 17.8分,一区top,国际顶刊),中国科学院东北地理与农业生态研究所博士生常潇为第一作者,钟荣珍研究员为通讯作者。研究得到了国家自然科学基金项目(U23A20234)、中国科学院战略先导专项(XDA28080400;XDA28020400)、长春市科技发展计划项目(24GXYSZZ11)和农业农村部神农人才计划项目(SNYCQN138-2022)联合资助。

论文信息及链接:

Chang,X.,Xiang,H.,Wu,S. R.,et al. (2025). Gut microbiota and lipid metabolism: impacts on lamb flavor precursors. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety,25,70307. https://doi.org/10.1111/1541-4337.70307

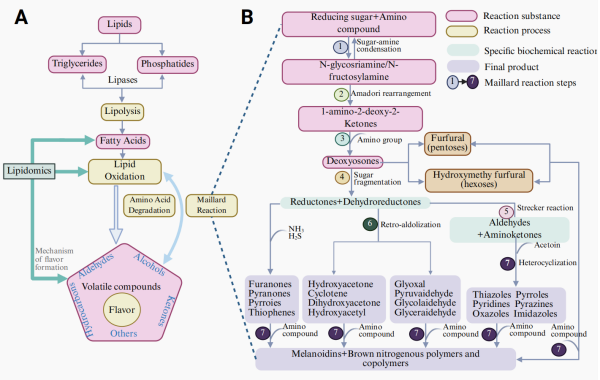

图1脂质热降解机理(A)和美拉德反应过程(B)

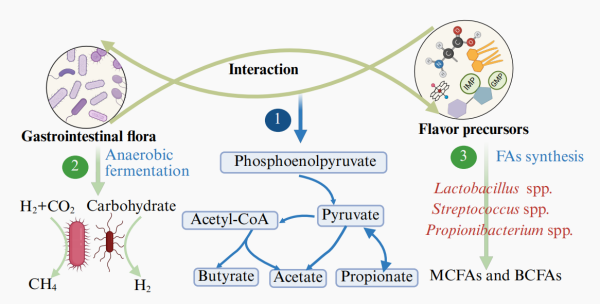

图2胃肠道微生物群及其代谢活动与羔羊风味前体物质形成与积累过程之间的关系

图3水溶性和脂溶性风味前体的代谢途径

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号