东北地理所在流域湿地蓄水能力定量评估研究方面取得重要进展

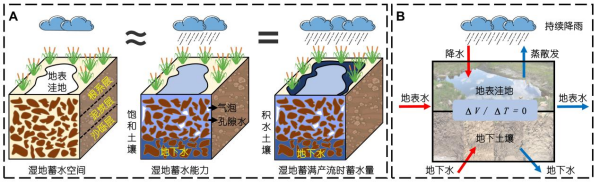

湿地是地球上重要的生态系统之一,主要通过湿地洼地和土壤的蓄水能力使其具有涵养水源、调蓄洪水、补充地下水等多水文功能性。湿地蓄水能力作为湿地多水文功能性发挥的载体,开展其定量评估对流域生态水文调控及应对极端水文事件的韧性提升、湿地恢复重建及格局优化具有重要的理论和现实意义。然而,当前国际上尚未形成一套完整的适用于大尺度流域湿地蓄水能力精确评估的技术方法体系,其主要归因于(1)开源星载的DEM数据在表征湿地水上植被区的地形信息上存在大量的偏差值,且DEM数据采集无法穿透水面导致水下地形信息缺失;(2)国内外土壤基础数据库(HWSD、SoilGrids等)提供的土壤孔隙度、土壤容重等土壤理化性质数据多为模型预测值,缺乏广泛的实测数据验证,且模型参数率定对湿地土壤参数空间异质性的考量不足。

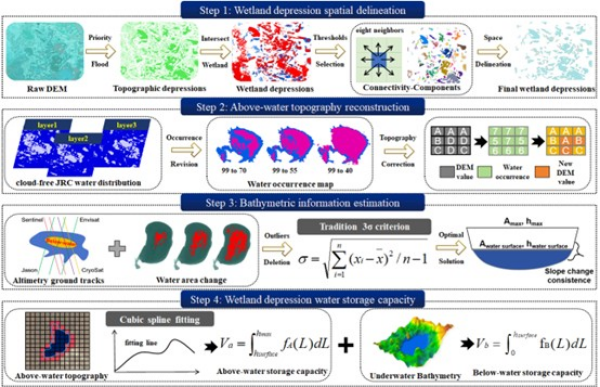

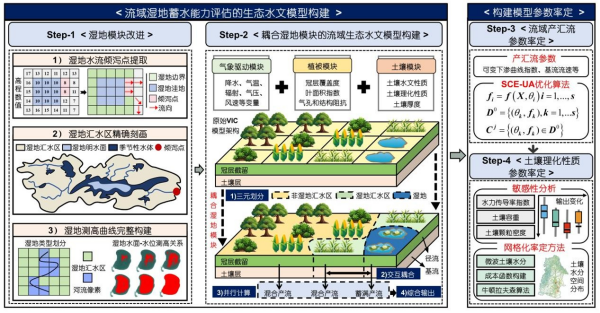

针对上述问题,东北地理所水文与水资源学科组研究人员首次提出了流域湿地蓄水能力定量评估框架,其核心通过精细刻画湿地汇水区和湿地测高曲线改进湿地模块,结合微波遥感数据与牛顿-拉夫森优化算法建立参数网格化率定方法,最终构建了适用于流域湿地蓄水能力评估的生态水文模型,并应用于东北嫩江流域。研究结果表明:(1)基于多源测高卫星、水体频率数据、形态学算法等可高精度估测湿地水上/水下地形信息,与实测地形信息的相对误差小于3%;(2)构建的流域湿地蓄水能力评估的生态水文模型可有效提高湿地地表产流和表层/深层土壤水分模拟精度,分别为2.4% ~ 9.0%和12.5% ~ 53.9%;(3)量化评估了过去30年嫩江流域湿地蓄水能力演变过程,发现1990年嫩江流域湿地蓄水能力为332亿m³,其中湿地土壤蓄水能力约为洼地蓄水能力的2.5倍,至2015年湿地蓄水能力累计丧失64亿m³。本研究提出的流域湿地蓄水能力精确评估的生态水文模型构建的技术方法,可应用于大江大河流域湿地蓄水能力定量评估,为基于自然的流域水资源与气候变化解决方案提供重要的理论支撑和实践应用。

研究成果发表在《中国科学:地球科学》(中英文版)和国际水文水资源领域Top期刊《Hydrology and Earth System Sciences》上,由中国科学院东北地理与农业生态研究所胡博亭博士生(第一作者)、章光新研究员(通讯作者)和吴燕锋副研究员等共同完成。研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(A 类)项目(XDA28020501)、国家重点研发计划项目(2021YFC3200203)和国家自然科学基金联合基金重点项目(U24A20570)等项目联合资助。

论文信息如下:

胡博亭,章光新,孙敬轩,李峰平,吴燕锋,陈立文,章清松. 流域湿地蓄水能力评估的生态水文模型构建及应用研究(J/OL). 中国科学:地球科学(中英版),2025. https://www.sciengine.com/doi/10.1360/SSTe-2025-0159.

Hu,B.,Chen,L.,Wu,Y.,Sun,J.,Xu,Y. J.,Zhang,Q.,and Zhang,G. A novel framework for accurately quantifying wetland depression water storage capacity with coarse-resolution terrain data,Hydrol. Earth Syst. Sci.,29,6023–6041,https://doi.org/10.5194/hess-29-6023-2025,2025.

图1 流域湿地蓄水能力评估原理示意图

图2 湿地测高曲线构建流程图

图3 流域湿地蓄水能力评估的生态水文模型构建流程图

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号