东北地理所在盐碱地土壤线虫功能群网络非线性动态变化机制研究方面取得进展

土壤盐碱化是全球范围内导致生态系统退化的重要环境问题,以往研究多聚焦于土壤理化性质与物种多样性,而对生物间相互作用的动态变化机制研究较少。针对这一科学空白,研究团队以吉林省通榆县为研究区,系统分析了不同盐碱梯度下土壤线虫功能群网络的动态变化,揭示了其非线性响应特征及关键环境驱动因子。

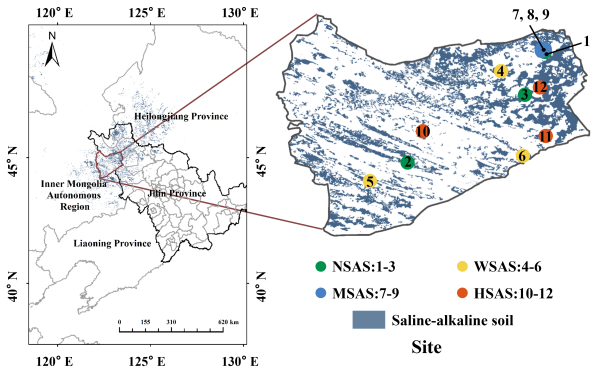

图1 吉林省白城市通榆县盐碱地采样点分布图

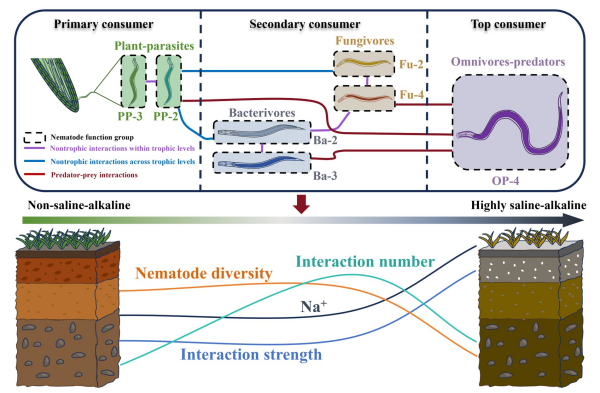

研究团队沿盐碱梯度设置了非盐碱化、弱盐碱化、中度盐碱化和高度盐碱化四个等级的土壤样点。通过将线虫按取食行为和生活史策略划分为不同功能群,并根据各功能群所处生态位进一步将功能群间的相互作用划分为三类:营养级内非营养相互作用、跨营养级非营养相互作用以及捕食者-被捕食者相互作用,系统构建了线虫功能群网络。

结果表明,随着盐碱胁迫的增强,整体上线虫各功能群多度均降低。中度盐碱化下,功能群间相互作用数量及网络复杂性(连接度和相互作用多样性)达到峰值,而盐碱程度增加至高度盐碱化,相互作用数量急剧下降,但相互作用强度显著上升,尤其是捕食者-被捕食者相互作用。此外,在盐碱程度增加过程中,r-策略者(如 Ba-1类群在高度盐碱化多度显著增加)比 K-策略者(如 OP-4类群在高度盐碱化分类群数显著减少)表现出更强的耐盐碱胁迫能力。环境驱动分析显示,在高度盐碱化条件下,Na⁺ 成为调控线虫功能群网络结构的主要因子。

图2 不同盐碱程度下土壤线虫功能群互作非动态变化

该研究系统地揭示了盐碱梯度下土壤线虫功能群相互作用的非线性演变规律,阐明了 Na⁺ 离子毒性在调控土壤微食物网结构中的关键作用,为理解盐碱生态系统生物互作机制及生态恢复提供了新视角。研究成果以“Nonlinear dynamics of interactions within the soil nematode food web across a saline-alkaline gradient”为题,发表于国际期刊Catena (一区Top)。该论文由已毕业联合培养硕士研究生刘博涛为第一作者,张士秀研究员和郑州大学张靖楠副教授为共同通讯作者。研究工作得到国家重点研发计划(2022YFD1500203)、吉林省自然科学基金优秀青年基金(2025010104310)及中国科学院青年创新促进会项目(2021228)等资助。

论文信息及链接如下:

Liu,B.T.,Zhang,J.N.,Chen,L.,McLaughlin,N.B.,Hu,Y.F.,Zhang,S.X.,Li,L.J. Nonlinear dynamics of interactions within the soil nematode food web across a saline-alkaline gradient. Catena. 262 (2026) 109608.https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109608.

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号