湿地恢复过程中真核生物多样性的变化及其驱动机制分析

湿地作为重要的陆地生态系统之一,在维持生物多样性和为人类提供必要的生态系统服务方面发挥着关键作用。然而,在过去的一个世纪里,由于农业开垦,中国和世界其他地区的大量湿地流失,导致了严重的问题,如湿地生物多样性的丧失。为了解决这一问题,在中国、欧洲和北美开展了大型恢复湿地和改善生物多样性的项目。真核生物在调节生态过程和生态系统功能方面发挥着关键作用,参与土壤-大气气体交换和矿物质和有机化合物的快速周转。评估湿地恢复过程中真核生物多样性的变化对于评估湿地恢复水平具有重要意义。

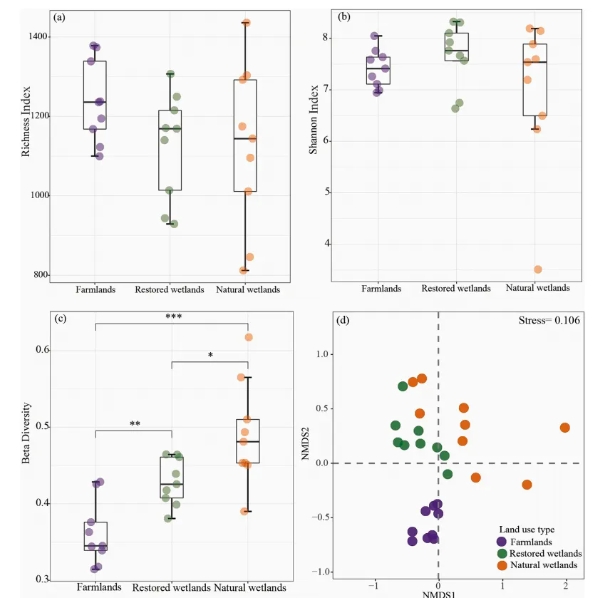

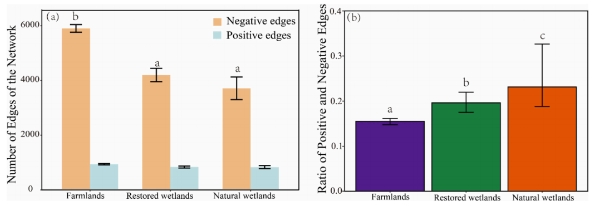

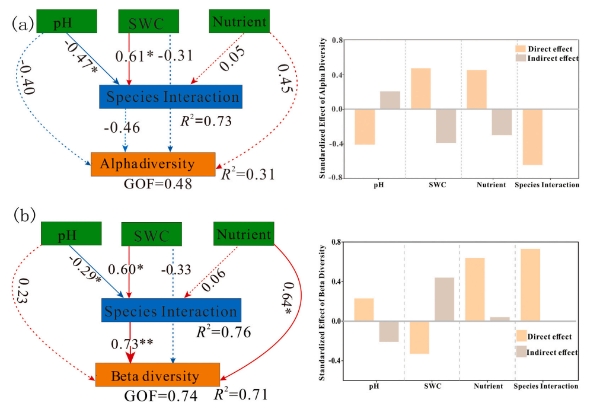

近日,中国科学院东北地理所王国栋研究团队解析了农田、恢复湿地和天然湿地三种土地利用类型中真核生物的alpha 和beta多样性的变化趋势及其驱动机制。研究发现,土壤真核生物的alpha多样性没有显著差异,而土壤真核生物的beta多样性有显著差异,恢复湿地多样性的平均值在自然湿地和农田之间。与恢复湿地和天然湿地相比,农田土壤真核生物群落组成的多样性较低。土壤真核生物群落从农田到天然湿地的共生网络正负边缘比增加,表明恢复过程中物种相互作用增强。结构方程模型表明,物种的正:负相互作用和土壤养分直接影响土壤真核生物的多样性。土壤pH值和土壤含水量通过直接影响物种的相互作用,间接影响土壤真核生物的多样性。研究结果表明,湿地恢复可以改变土壤环境,加强微生物协作能力,增加真核生物的多样性。然而,土壤真核生物结构和多样性要达到湿地水平,可能需要很长时间。

图1 湿地恢复过程中真核生物多样性的变化

图2 微生物共生网络揭示湿地恢复过程中微生物的互作关系

图3 湿地恢复过程中真核生物多样性的变化

研究成果近日发表在环境科学与生态学一区Top期刊《Science of the Total Environment 》(IF=9.6)上,东北地理所博士研究生赵美玲为论文第一作者,王国栋研究员和秦雷助理研究员为论文通讯作者。研究得到国家重点研发计划项目(2023YFF1305800),国家自然科学基金项目(U23A2004 ,42077070),中国科学院青年创新促进会项目(2019234)联合资助。

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号