寒地黑土秸秆源溶解性有机质组分演变特征及其与Pb的相互作用机制

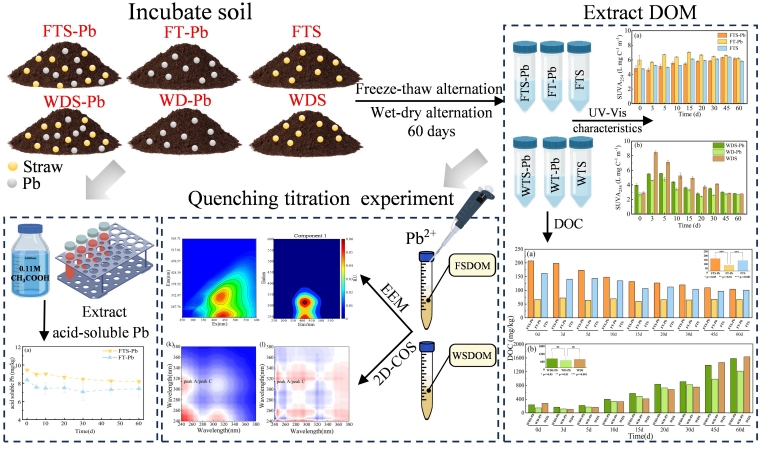

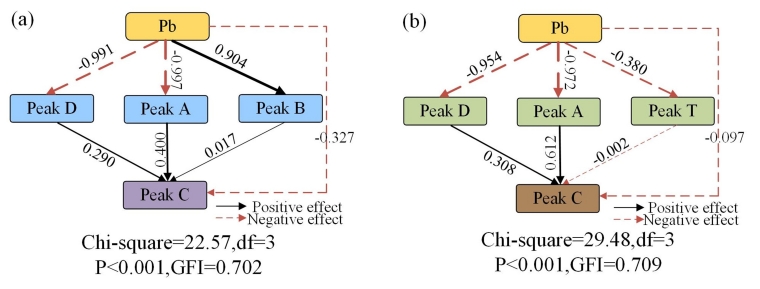

秸秆还田后,土壤干湿交替过程与寒区特有的冻融循环过程在很大程度上影响了秸秆的分解动态、DOM的组分特征及其与环境污染物的相互作用机制。本研究通过人工模拟老化技术手段,模拟了冻融循环与干湿交替老化过程影响下秸秆还田土壤DOM的组分演变特征,并进行了土壤溶解性有机碳(DOC)、土壤理化性质、土壤弱酸提取态Pb含量与DOM光谱测定,同时结合平行因子分析(PARAFAC)技术与络合模型等方法,揭示了DOM与Pb之间的结合机制。结果表明,秸秆还田可显著提升土壤DOC含量及弱酸提取态Pb比例,且二者含量变化趋势一致。PARAFAC结果显示,冻融循环作用对各荧光组分相对丰度变化影响较小,干湿交替作用则对各荧光组分的扰动更为明显,促进了DOM中较高芳香性和分子量荧光组分的保留,并且Pb会优先与具有较高芳香性的荧光组分结合。络合模型结果表明,土壤干湿交替条件下, DOM-Pb络合稳定常数显著高于冻融循环处理。此外,三种类腐殖质荧光组分(峰A、峰C和峰D)在与Pb的结合能力上表现出明显差异。本研究揭示了气候条件影响下秸秆还田对土壤DOM演化机制及其对土壤中Pb再迁移的潜在影响,为利用外源有机物修复受损土壤提供了理论支撑和实践框架。

上述相关成果以《Compositional Evolution of Dissolved Organic Matter Mobilized by Straw Incorporation and Its Climate-Driven Interactions with Lead in Cold-Region Black Soil: Decoding Mechanisms throughPARAFACand Complexation Modeling》为题,发表在《Carbon Research》,研究得到了国家重点研发计划资助(2024YFD1501700)。

秸秆源DOM组分演变特征及其与Pb的相互作用机制示意图

冻融循环(a)与干湿交替(b)作用下秸秆还田土壤DOM中不同荧光峰与Pb2+浓度变化的结构方程模型

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号