“读故事 强作风”学习宣传活动月丨郭永怀:做力学事业“铺路石”

为开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,将4-5月定为“读故事 强作风”学习宣传活动月。引导全所职工、研究生结合科技创新实际,大力传承老一辈科学家求真务实、报国为民、无私奉献的光荣传统,进一步加强新时代创新文化建设,以优良党风引领优良作风学风。

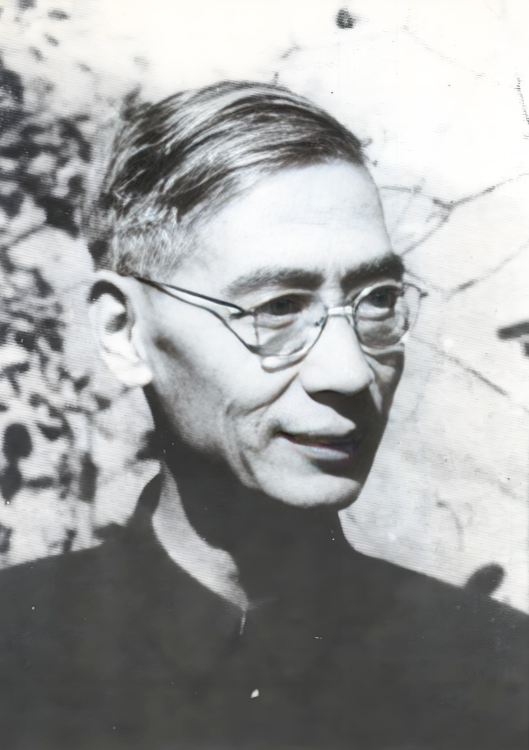

第二期故事的主人翁是:郭永怀

郭永怀(1909—1968)。1935年毕业于北京大学物理系。1945年获美国加州理工学院博士学位。1957年被选聘为中国科学院学部委员(院士)。1968年12月5日因飞机失事不幸牺牲,被追认为烈士。 曾任中国科学院力学研究所研究员、副所长,第二机械工业部第九研究院副院长等职。我国近代力学事业的奠基人之一。在跨声速流和奇异摄动理论(PLK方法)方面的成就为国际公认。倡导了我国高速空气动力学、电磁流体力学和爆炸力学等新兴学科的研究。担负国防科学研究的业务领导工作,为发展我国核弹与导弹等事业作出了重要贡献。1999年被国家追授“两弹一星”功勋奖章。

郭永怀从不计较个人名利得失,对奖掖培植后辈却不遗余力。他曾说过:“我们回国主要是为国家培养人才,为国内的科学事业打基础,做铺路人。我们这一代、你们以及以后的两三代,要成为祖国力学事业的铺路石子。”郭永怀给他的学生一种“特权”:只要有学术问题向他请教,什么时候都可以。凡有年轻人找他时,他都立即放下手里的工作,认真回答所有的问题。学生要发论文,郭永怀将自己的名字从论文署名中勾掉。他说:“我从回国之日起,已把个人科研上的得失置之度外,我认为不署名有利于青年人增强独立工作的意识,有利于他们迅速成长。”

1958年初,中国科学院力学研究所成立激波管组,时任副所长的郭永怀指定年仅30岁的俞鸿儒担任组长。风洞被称作“飞行器的摇篮”,能够人工产生可控制气流,模拟飞行器在空中飞行的复杂状态,从而发现设计缺陷并改进。国际上现有的风洞建造费用高昂,工艺要求高,需要大量资金投入。当时中国的经济和技术基础,决定了不可能效仿国外路线。郭永怀说:“钱少亦可以工作,应该学会用最省钱的方法解决困难问题,那才是真本领。”

1967年,郭永怀看见一座大尺寸高性能激波风洞在实验室安装起来,以为俞鸿儒“乱花钱”,非常生气。毕竟当时北京大学在上海加工一台规模小得多的激波风洞,加工费要80万元。不过,当他得知这台设备是俞鸿儒等人通过收集利用废旧设备,寻找便宜的加工厂生产制造,加工费仅支出8万元时,他转怒为喜。

1969年,俞鸿儒带领激波管组成功建成JF-8激波风洞。它的性能堪比国际大型激波风洞,造价却极其低廉。在俞鸿儒看来,导师郭永怀让他领悟到:科研最关键的是人,是创新,而不是钱。有创新,再少的经费也能用自己的办法做出世界上独一无二的工作。没有创新,用再多钱仿制国外再多的先进技术也做不出真正有价值的科学成果。

来源:中国科学院科苑党建公众号

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号