东北地理所在微塑料对长白山不同海拔土壤生态系统多功能性影响方面取得进展

微塑料污染已延伸至偏远山地生态系统,但其对土壤生态系统功能潜在影响的研究仍较为有限。鉴于此,中国科学院东北地理与农业生态研究所湿地生物与环境研究团队在长白山针阔混交林(MF)、岳桦林(BF)和苔原带(AT)三个典型海拔带开展原位实验,系统揭示了聚乙烯(PE)微塑料对土壤养分循环、微生物多样性及碳代谢功能基因的影响,并定量解析了其对土壤生态系统多功能性的驱动机制。

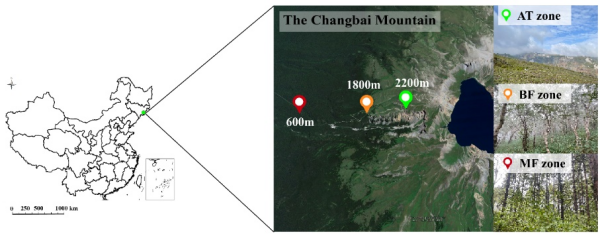

图1 长白山试验点地理位置及植被类型

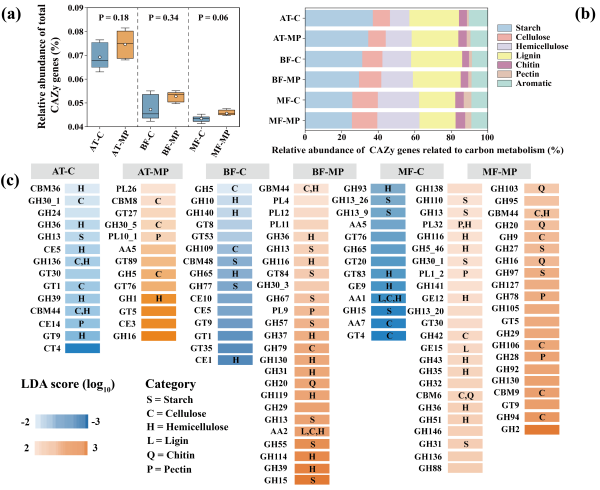

结果表明,PE微塑料对长白山不同海拔带土壤养分的影响存在显著差异,但均导致土壤pH值升高。在低海拔地区(MF),微塑料显著提升了土壤溶解有机质(DOM)的腐殖化程度和细菌群落的α多样性,而对中、高海拔(BF和AT)区域的类似效应较弱。此外,微塑料促进了中、低海拔(BF和MF)区域土壤中碳水化合物活性酶(CAZy)功能基因的富集,表明其对微塑料对不同海拔土壤碳代谢途径存在差异化调控。

图2 不同海拔带土壤碳水化合物活性酶(CAZy)基因

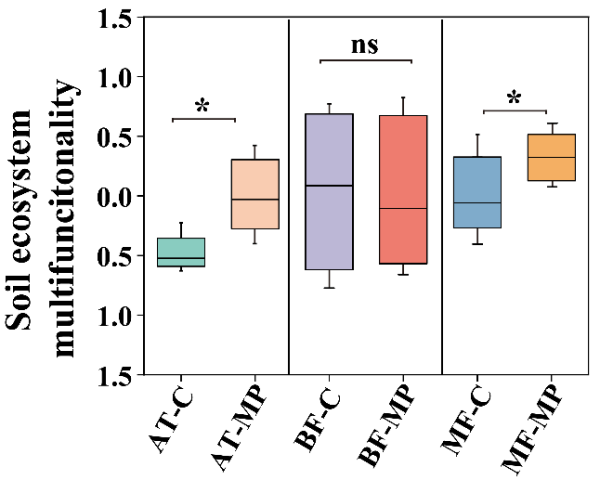

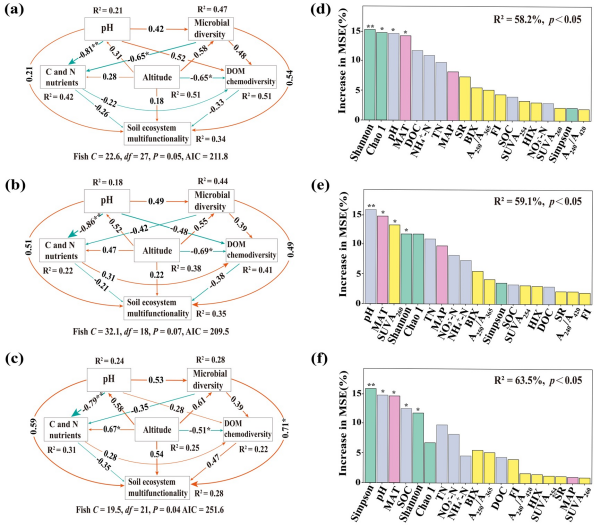

研究发现,微塑料对不同海拔带土壤生态系统多功能性具有差异性影响。进一步分析表明,土壤细菌多样性、pH值、有机碳、DOM化学多样性及年平均温度等因子共同构成土壤生态系统多功能性的核心驱动网络。

图3 不同海拔带土壤生态系统多功能性

图4 微塑料对不同海拔带土壤生态系统多功能性的影响路径与关键驱动因子

研究揭示了微塑料对山地垂直带土壤生态系统功能的梯度效应,为评估微塑料污染的山地生态风险提供了原始数据。然而,本研究忽略了土壤真菌、古菌、酶活性、土壤物理属性及地上植被等变量,可能低估微塑料调控微生物网络复杂性及生态功能的潜在效应。此外,单季样品采集和分析难以反映长期生态过程及季节波动。因此,未来需开展长期定位监测,结合动态追踪与多季节采样,构建多维生态系统评估体系,以精准预测高海拔山地土壤微塑料污染的生态风险。

相关论文发表于生态环境领域国际权威SCI期刊Journal of Hazardous Materials(IF:12.2)。研究工作主要由湿地生物与环境学科组博士研究生张之钰、王文锋研究员和武海涛研究员等共同完成。该研究得到了吉林省科技发展计划项目(20230101348JC)、国家自然科学基金(42430511)和中国科学院东北地理与农业生态研究所青年科学家小组项目(2023QNXZ05)等项目的共同资助。

论文信息:Zhang,Z.Y.,Gao,J.,Guan,E.,Yao,X.C.,Wang,W.F.*,Zhang,Z.S.,Wu,H.T.*. Effects of polyethylene microplastics on soil microbial assembly and ecosystem multifunctionality in the remote mountain: Altitude matters. Journal of Hazardous Materials 493 (2025) 138327.

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号