东北地理所在气候变化下C3作物产量及品质响应机制研究中取得进展

在全球气候变化背景下,大气CO2浓度升高和温度上升对农业生态系统及作物安全构成了深远影响。CO2的“施肥效应”被认为是提升C3作物(如水稻、大豆)产量的机遇,然而,不同作物品种间巨大的响应差异及其内在调控机制尚不明确,同时,产量提升是否会以牺牲作物营养品质为代价,是当前亟待回答的关键科学问题。这限制了我们对作物-气候互作的全面认知,也为培育未来气候适应性作物品种带来了挑战。

面向以上科学问题,东北地理所研究人员通过开顶式气室(OTC)控制实验,在接近自然环境条件下,以光合能力、碳水化合物(糖)代谢变化为切入点,系统研究了水稻和大豆两大主要C3作物对大气CO2浓度升高及温度变化的光合响应机制。

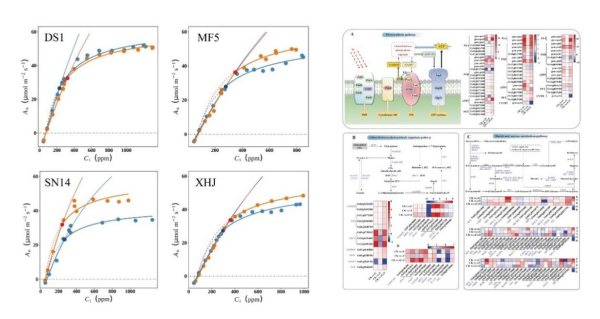

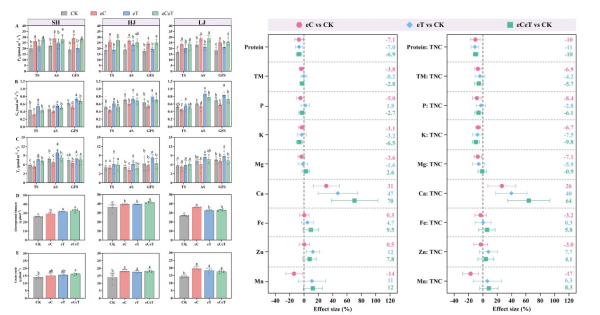

研究首先揭示了作物产量对气候变化响应的复杂性。不同大豆品种对高大气CO2浓度的产量响应存在巨大差异,其核心机制并非简单的光合速率差异,也取决于植株对非结构性碳水化合物的代谢与再分配效率。高产响应型品种能将光合优势高效转化为实际产量,而低响应品种则因“源-库”关系失衡,限制了产量潜力(图1)。同时,研究发现在高纬度东北冷凉地区,适度增温与CO2升高共同作用可使水稻平均增产23%,且增温并不会削弱高CO2的施肥效应,这与在全球其他区域普遍担忧的“增温减产”趋势形成了鲜明对比。然而,研究同样揭示了产量提升背后不容忽视的另一面——作物营养品质的显著下降(图2)。大气CO2浓度导致的碳水化合物在籽粒中的大量积累,对蛋白质和矿质元素产生了显著的“稀释效应”。在高CO2环境下,水稻籽粒的蛋白质含量平均下降了7.2%,同时多种矿质元素含量也同步降低。值得注意的是,虽然适度增温能够部分缓解某些矿物质的流失,但无法逆转蛋白质浓度的下降趋势,这可能加剧未来“隐性饥饿”的风险。综上,未来气候变化下,东北地区作为保障国家粮食安全“稳压器”的战略地位将得到进一步加强。但与此同时,如何协同提升产量与品质,将是该区域乃至全球农业应对气候变化必须解决的重大挑战。

图1 气候变化对作物光合作用及碳水化合物代谢影响转录调控机制解析

图2 大气CO2浓度和温度升高对水稻产量及品质的潜在影响

相关成果发表在植物生理生化领域经典期刊《Plant Physiology and Biochemistry》上,东北地理所农田分子生态学科组已毕业博士研究生张春雨、徐影为论文第一作者,李彦生副研究员为通讯作者。卜庆云研究员和李秀峰副研究员为水稻品种的选取与材料提供给予了关键支持。研究得到了国家自然科学基金(32172123,42177435)和中国科学院战略性先导科技专项(XDA28100200)等项目资助。

论文信息:

Zhang Chunyu,Hu Yanfeng,Yu Zhenhua,Zhang Jinyuan,Hu Xiaojing,Liu Junjie,Wang Guanghua,Liu Xiaobing,Jin Jian,Li Yansheng*. Co-elevated atmospheric CO2 and temperature increase rice yield but degrade nutrient quality in a cold temperature region. Plant Physiology and Biochemistry,2025,229,110504.

Xu Ying,Yu Zhenhua,Liu Changkai,Hu Yanfeng,Zhang Jinyuan,Liu Junjie,Chen Xueli,Liu Judong,Wang Guanghua,Liu Xiaobing,Jin Jian,Li Yansheng*. Variability in soybean yield responses to elevated atmospheric CO2: insights from non-structural carbohydrate remobilisation during seed filling. Plant Physiology and Biochemistry,2024,213: 108802.

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0981942825010320

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0981942824004704

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号