东北地理所在系统评估全国小/孤湿地保护空缺,助力全国尺度湿地保护网络研究中取得进展

湿地是生物多样性保护和生态安全屏障的重要基石,中国湿地保护取得举世瞩目的成绩,特别关注了对集中连片的大面积湿地保护,然而,具有重要生境功能的小型或孤立湿地(Small and/or Isolated Wetlands,SIWs),长期未能纳入保护体系,重视不足。东北地理与农业生态研究所最新研究表明,这些“小而关键”的湿地纳入保护将有效弥补中国湿地保护空缺、提升生态连通性,助力国家湿地全面保护目标和全球候鸟迁飞通道保护。

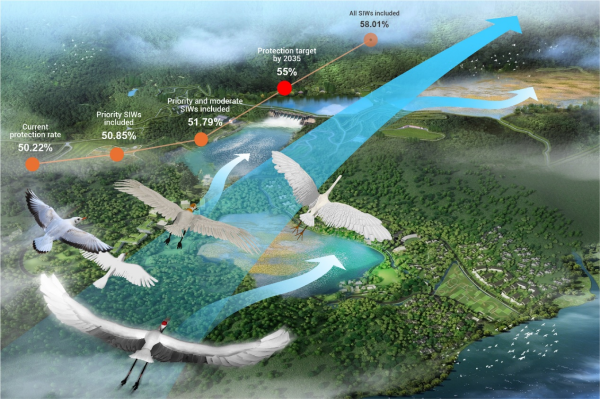

图1 研究图形摘要

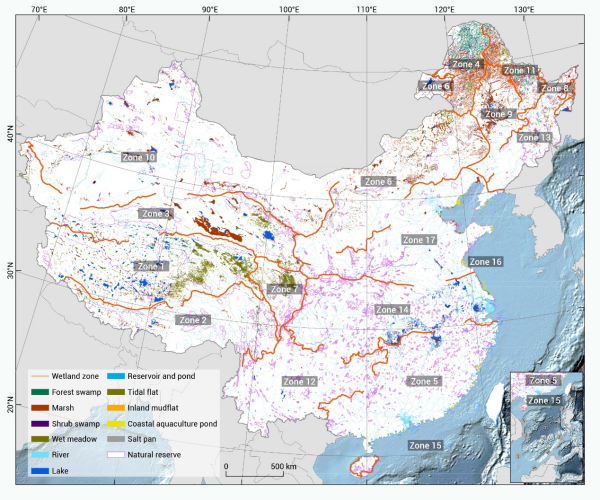

图2 全国湿地、湿地分区及保护地分布

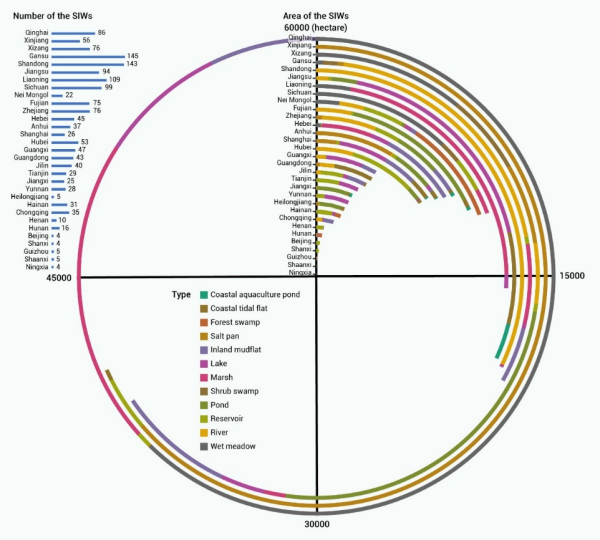

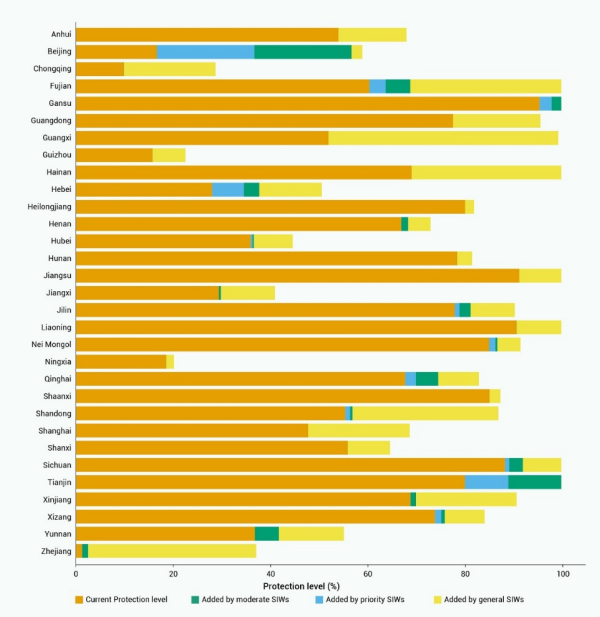

本研究由东北地理所和地理科学与资源研究所牵头,联合国内外多家科研机构,首次对中国小/孤湿地开展了全国性系统评估。研究团队整合了全国土地调查、鸟类观测、植物分布建模与专家问卷调查等多源数据,构建了快速评估模型,以识别和量化过去长期被忽视的小/孤湿地。结果显示,中国共有1473个未受保护的小/孤湿地,总面积达339万公顷,分布在31个省份和地区。其中大量湿地位于东亚—澳大利西亚候鸟迁飞通道上,是数百万候鸟赖以停歇的关键节点。研究表明,若将这些湿地纳入保护网络,全国湿地保护率将从50.22%提升至58.01%,超过政府提出的2035年55%保护率目标。同时,研究还发现,盐田、湿草甸和湖泊等湿地类型因其突出的生物多样性价值,被识别为高优先级保护对象。

图3 各省小/孤湿地及类型

图4 小/孤湿地纳入保护后的各省保护率提升情况

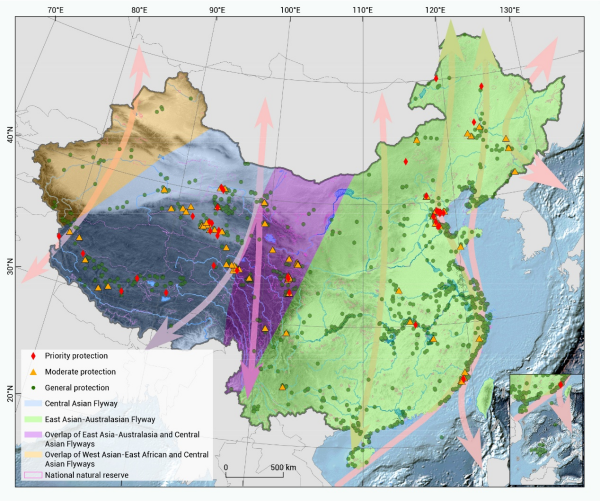

研究进一步表明,将小/孤湿地纳入保护体系后,迁徙鸟类停歇地间距可由平均20.9公里缩短至3.2公里,显著增强生态连通性。这不仅有助于提升生物多样性保护和生态系统韧性,也与《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》提出的“30×30”目标高度契合,即到2030年有效保护30%的陆地和内陆水域。作为首个针对中国小/孤湿地的系统盘点,该研究提出了一套可推广的数据驱动框架,为全球快速湿地评估提供了新思路。通过认清这些“小而关键”湿地的保护价值,并通过制定优先、中等和一般的分类保护建议,填补全国尺度湿地保护空缺,提升中国湿地生态系统系统和全面保护继续走在世界前列。

图5 主要迁飞通道和小/孤湿地

研究成果近期在线发表于The Innovation(IF:25.8)姊妹刊The Innovation Geoscience。东北地理所薛振山副研究员为第一作者,武海涛研究员为通讯作者,姜明研究员、吕宪国研究员、地理科学与资源研究所夏少霞研究员、国家林业和草原局调查规划设计院董斯齐工程师、美国罗德岛大学王野乔教授、印第安纳大学李林教授、美国乔治亚大学Darold P Batzer教授共同完成。本研究得到国家重点研发计划(2022YFF1300900.2023YFF1304502)和国家自然科学基金(42430511.U2243230)的共同资助。

论文信息:Xue Z.,Xia S.,Dong S.,et al. (2025). Wetland protection gaps in China: Insights from small and/or isolated wetlands (SIWs). The Innovation Geoscience 4:100179.

DOI:10.59717/j.xinn-geo.2025.100179

推文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/JDywHz4uYdp60N9fFszfKA

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号